バイオリンの指板の削り調整と交換について

皆さんこんにちは!下川バイオリン工房です。

黒くて硬そうに見える指板も実は消耗品です。頑張って毎日練習されている方は数年に一回削り調整や交換を行う必要があります。

この記事ではその方法と目安などについて話していきたいと思います。

目次

- ○ 指板ってどんな材質でできているの?

- ○ 指板交換のための下準備

- ・指板をはがす作業

- ・接着面をきれいにする

- ・指板の削り量を確認

- ○ 指板加工作業

- ・裏面の平ら出し

- ・側面を削る

- ・指板の表面の削り

- ・指板表面のペーパーかけ(磨き作業)

- ・裏彫り作業

- ・指板仕上げと接着

- ・接着後の調整

- ○ 指板削りや交換が必要な状態とは?

- ○ 最後に

指板ってどんな材質でできているの?

(二枚目の樹木の写真は木材博物館さんより引用させていただいています。https://wood-museum.net/kokutan.php)

指板の材料となるのは黒檀(コクタン、エボニー)と呼ばれる堅木です。

コクタンはそれほど大きい木ではなく、樹高は4.5~6m、胸高直径は0.3~0.6mほどにしか成長しません。

非常に重くて硬いという特徴があって加工は大変ですが、良質な材料となります。

バイオリンやギターなどの弦楽器の指板のほか、ピアノの黒鍵、仏壇など幅広い用途で使用されます。

コクタンには真黒や本黒檀と呼ばれる漆黒なものや茶色い筋の入った縞黒檀などがありますが、産地の違いなどによるもので黒いものほど希少とされます。

コクタンは成長とてもおそく直径が18cmになるのに200年かかるとも言われています。

用途の多さから乱伐が行われ、現在では良材はあまりないとされています。

ワシントン条約での輸出制限や伐採自体が禁止されている国もあるため、今後さらに希少性が高まる可能性があります。

樹脂などでできた指板も開発されているらしいので、そちらにも期待したいところです。

指板交換のための下準備

指板をはがす作業

今回の指板交換については、安い量産楽器にはよくあることですが、染色指板であったために黒檀の指板に交換をする作業となります。

※染色指板とはメープルやマホガニーなどのような固めの木を黒く染色して黒檀のように見せかけた指板のことです。コストを抑えるために行います。

まず指板の状態を確認します。本来、交換に当たってはネックの角度や方向・傾き、幅などについて細かくチェックしますが、専門的な話すぎて説明が複雑になるため省略いたします。

指板はへらを使ってはがします。スキマがあったり、剥がれ欠けている場所があれがそこから始めるとネックのダメージを最小限に抑えることができます。

特にない場合は糸巻側のナットを外した部分から始めるのが良いでしょう。

はがし終わったら、指板やネックに問題が発生してないか確認します。

接着面をきれいにする

残ったニカワ(接着剤)は水を含ませたティッシュなどを置いて除去します。※たまにボンドなどでついている場合もあり、水ではとれないことも

へらで優しく表面のニカワをこそぎ取り、残りはふき取ります。

ある程度ネックの厚みに余裕があればカンナで表面を削ります、ない場合はサンドペーパーを使って表面を平らに仕上げます。

指板の削り量を確認

一次加工された指板からスタートする場合、幅は大きめに作ってありますので、ネックに当ててみて削る量などを確認しておきます。

指板加工作業

裏面の平ら出し

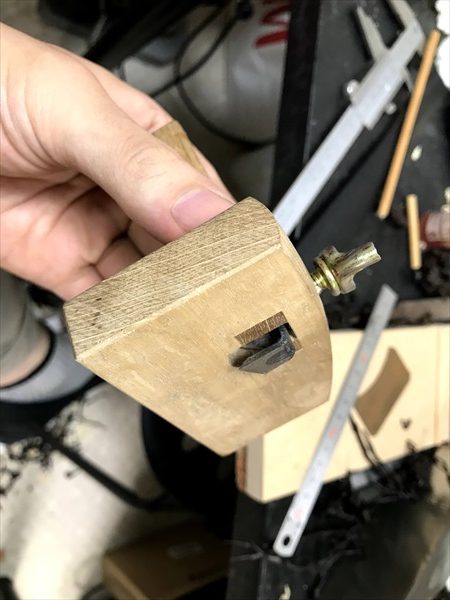

指板を削る際には専用の削り台を使用します。まずは裏面からです。

ネックと接着する部分をかんな(プレーン)で真っ平らに削ります。

横方向、斜め、縦方向に完全な平を目指します。難しい場合には最悪中心部分はへこんでいても大丈夫です。

コクタンはとても硬いため削りにくく、また刃の摩耗も早いため、よく研いできれる状態にしておく必要があります。

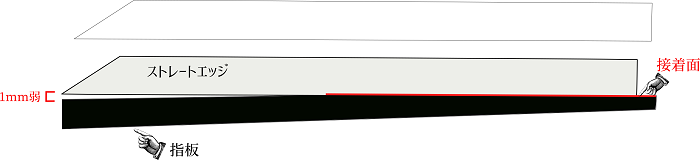

指板の駒側の端は接着面のはし(ネックエンド)から徐々に開いていくように削ります。言葉では説明しづらいので画像を確認ください。

側面を削る

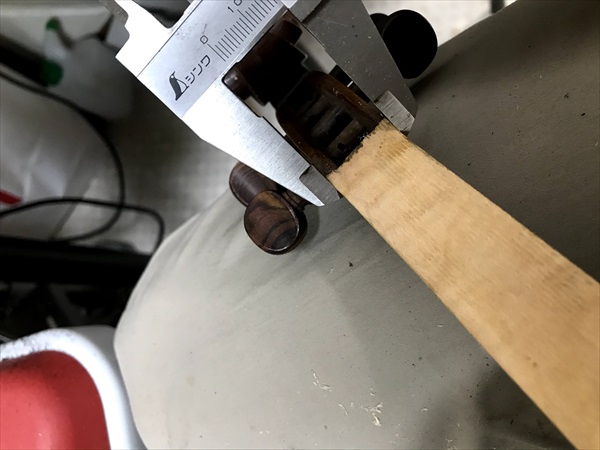

指板の上端、下端の幅を測っておきます。指板の幅はこれに合わせてギリギリまで削ります。

また、ネックのねじれや傾きなども確認しておきましょう。

側面もかんなで削っていきます。

写真では非常にわかりづらいですが、側面にはスクープと呼ばれるものをつけます。真ん中がへこんでいるように反りをつけるということです。

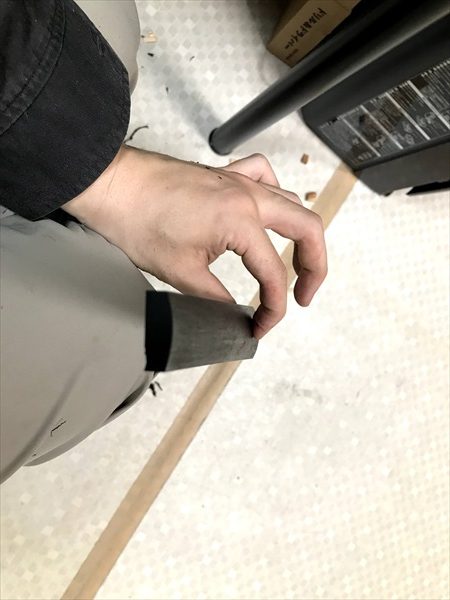

写真9枚目のように目でみてバランスを確認することも大事です。また削る際には接着面にはなるべく触らない様に注意しましょう。

指板の表面の削り

一枚目の写真はケ引きという道具です。平らな面に押し当てながら使うことで側面に一定の幅で線を引くことができます。

指板の側面の厚みは5と1/4mm~5.5mm弱くらいにしましょう。厚すぎても薄すぎてもよくないです。

側面をかんなで引いた線に合わせて削ります。線が消えるか否かくらいのギリギリまで削って大丈夫です。

ただし、指板の表面は丸くなりますので、端だけ真っ平らにならない様に気をつけます。

指板表面の丸みはR=41.5もしくは42くらいにします。

テンプレートを作っておくと目安線を引いたり、丸みの確認ができたりして便利です。

かんなを使って表面を削っていきます。

全体に反りをつけていきます。僕はG線側は深めにE線側は浅めにつけています。反りのつけすぎに注意です(深さ1mmまではいきません)

また小さなストレートエッジを使って部分的に出っ張ったり、へこんだところはないか確認します。

あとでペーパーをかけますが、かんなの時点で刃の出し具合を徐々にすくなくし、角を丁寧に取って表面をなめらかにしておくようにします。

その後、やすりをかけます。

指板表面のペーパーかけ(磨き作業)

ウッドブロックにコルクを貼ったものを使用します。サンドペーパーを小さく切って指で挟んで持ちます。

全体に均一にかかるように、またカンナと同じように一方向にこすっていきます。横向きにかけることもありますが、ペーパーの擦り傷が付きますので、必ず次の細かい番手のペーパーで削りとっておくようにしましょう。

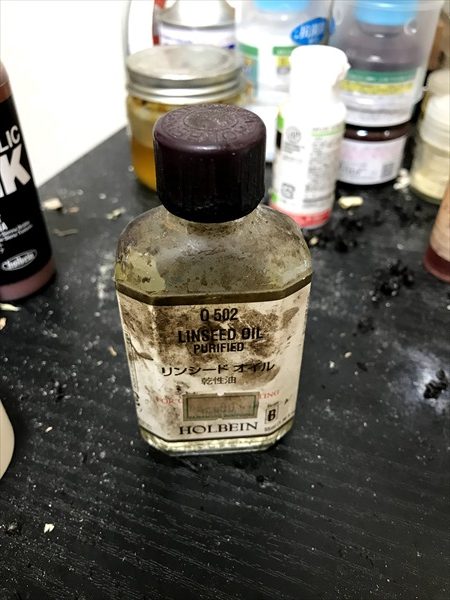

ある程度の細かい番手(600くらい)まで来たら、耐水ペーパー(800~1000くらい)を使って磨きます。その際にリンシードオイル(亜麻仁油)を使って磨きます。

木目に亜麻仁油をしみ込ませることで、目が詰まって滑らかにきれいになるとともに、表面の強度を上げることができます。

磨き終わったらティッシュなどで木粉をふき取り、表面に薄くリンシードオイルを塗って一晩乾かします。

裏彫り作業

指板の裏面は軽くするために彫り込んであります。

そちらを仕上げていきます。

接着面の端から1~4mmほどのところをスタートとして彫り込みます。丸ノミや豆カンナを使って削ります。なを横の端についてはギリギリまでは削らず、1mmくらい残しましょう。

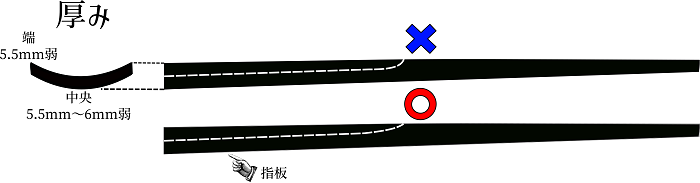

深さについての注意点は最後の画像を参考にしてください。

掘り始めの部分をぐっと彫り込んではなりません。指板のネックと接着されていない部分はねじれや曲がるなどの変形をおこしやすいのです。

そのため、ネックエンドからの切り替わりの部分を彫り込みすぎると急激な変化を起こしてしまう可能性があるためNGです。

下のようにうっすらと深くなるように仕上げます。

指板仕上げと接着

写真1枚目のように駒側の端の部分だけはナイフやノミなどで削って平らな角をとってしまいます。

2枚目のように中央は厚く、端に行くにつれて薄くなるようにすると見栄えがきれいです。

指板やネックの接着面を確認し、必要ならば少し調整します。

また裏面(接着面)にナイフで何本か切り傷を入れたり、細くほぞを掘ったりして余った接着剤の逃げ道を作っておきます。

接着は膠で行ってください。幅はネックぎりぎりにしてあるので、指で触って確認しながら指板が曲がらない様に接着します。

最後の写真のように上端に虫ピンをさしておくと、上下の合わせを気にする必要がないので簡単です。

接着後の調整

ぎりぎりまで削ったといっても幅はピッタリではないので、豆カンナやスクレーパーを使ってサイドをネックに合わせて滑らかにつなげます。

また、指板表面についてもさらに番手の細かいペーパーなどで磨きます。

指板削りや交換が必要な状態とは?

【指板削り】

指板の表面は弦との摩擦や指や爪との摩擦で摩耗します。

弦の下にうっすらと溝ができてくるのです。今回は練習によってよく育った(溝の深くなった)楽器の写真がなかったためすみません。

他には指板自体が反りやねじれなどの変形を起こして部分的にへこんだり、でっぱったりする場合も削って調整します。

つまり指板はいつかは削る必要があります。

【指板交換】

削り調整を何度も繰り返すと指板自体が薄くなります。それに伴ってネックも薄くなりますので弾きづらくなったりします。

薄いことで変形も起こしやすいため、交換が必要になります。

4mmを切るようになってくると交換が必要と判断できます。

最後に

説明が長くなりましたが、指板削りはそんなに難しい修理ではないですし、レギュラーな修理のひとつです。

※とても難しい作業をしているように感じるかもしれませんが😅

実際、全国の職人さんは年間何十本もの指板削りを行っていますので、安心して修理に出していただければと思います。

指板に溝があるとビーンと金属的な雑音がするので皆さんもチェックしてみてください。